Основные этапы развития нервной системы человека. Основные этапы эволюции ЦНС

Пермский гуманитарно-технологический институт

Гуманитарный факультет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «АНАТОМИЯ ЦНС»

на тему

«Основные этапы эволюционного развития ЦНС»

Пермь, 2007

Этапы развития центральной нервной системы

Появление многоклеточных организмов явилось первичным стимулом для дифференциации систем связи, которые обеспечивают целостность реакций организма, взаимодействие между его тканями и органами. Это взаимодействие может осуществляться как гуморальным путем посредством поступления гормонов и продуктов метаболизма в кровь, лимфу и тканевую жидкость, так и за счет функции нервной системы, которая обеспечивает быструю передачу возбуждения, адресованного к вполне определенным мишеням.

Нервная система беспозвоночных животных

Нервная система как специализированная система интеграции на пути структурного и функционального развития проходит через несколько этапов, которые у первично- и вторичноротых животных могут характеризоваться чертами параллелизма и филогенетической пластичностью выбора.

Среди беспозвоночных наиболее примитивный тип нервной системы в виде диффузной нервной сети встречается у типа кишечнополостных. Их нервная сеть представляет собой скопление мультиполярных и биполярных нейронов, отростки которых могут перекрещиваться, прилегать друг к другу и лишены функциональной дифференциации на аксоны и дендриты. Диффузная нервная сеть не разделена на центральный и периферический отделы и может быть локализована в эктодерме и энтодерме.

Эпидермальные нервные сплетения, напоминающие нервные сети кишечнополостных, могут быть обнаружены и у более высоко организованных беспозвоночных (плоские и кольчатые черви), однако здесь они занимают соподчиненное положение по отношению к центральной нервной системе (ЦНС), которая выделяется как самостоятельный отдел.

В качестве примера такой централизации и концентрации нервных элементов можно привести ортогональную нервную систему плоских червей. Ортогон высших турбеллярий представляет собой упорядоченную структуру, которая состоит из ассоциативных и двигательных клеток, формирующих вместе несколько пар продольных тяжей, или стволов, соединенных большим числом поперечных и кольцевых комиссуральных стволов. Концентрация нервных элементов сопровождается их погружением в глубь тела.

Плоские черви являются билатерально симметричными животными с четко выраженной продольной осью тела. Движение у свободноживущих форм осуществляется преимущественно в сторону головного конца, где концентрируются рецепторы, сигнализирующие о приближении источника раздражения. К числу таких рецепторов турбеллярий относятся пигментные глазки, обонятельные ямки, статоцист, чувствительные клетки покровов, наличие которых способствует концентрации нервной ткани на переднем конце тела. Этот процесс приводит к формированию головного ганглия, который, по меткому выражению Ч. Шеррингтона, можно рассматривать как ганглиозную надстройку над системами рецепции на расстоянии.

Ганглионизация нервных элементов получает дальнейшее развитие у высших беспозвоночных, кольчатых червей, моллюсков и членистоногих. У большинства кольчатых червей брюшные стволы ганглионизированы таким образом, что в каждом сегменте тела формируется по одной паре ганглиев, соединенных коннективами с другой парой, расположенной в соседнем сегменте.

Ганглии одного сегмента у примитивных аннелид соединены между собой поперечными комиссурами, и это приводит к образованию лестничной нервной системы,. В более продвинутых отрядах кольчатых червей наблюдается тенденция к сближению брюшных стволов вплоть до полного слияния ганглиев правой и левой сторон и перехода от лестничной к цепочечной нервной системе. Идентичный, цепочечный тип строения нервной системы существует и у членистоногих с различной выраженностью концентрации нервных элементов, которая может осуществляться не только за счет слияния соседних ганглиев одного сегмента, но и при слиянии последовательных ганглиев различных сегментов.

Эволюция нервной системы беспозвоночных идет не только по пути концентрации нервных элементов, но и в направлении усложнения структурных взаимоотношений в пределах ганглиев. Не случайно в современной литературе отмечается тенденция сравнивать брюшную нервную цепочку со спинным мозгом позвоночных животных. Как и в спинном мозгу, в ганглиях обнаруживается поверхностное расположение проводящих путей, дифференциация нейропиля на моторную, чувствительную и ассоциативные области. Это сходство, являющееся примером параллелизма в эволюции тканевых структур, не исключает, однако, своеобразия анатомической организации. Так, например, расположение туловищного мозга кольчатых червей и членистоногих на брюшной стороне тела обусловило локализацию моторного нейропиля на дорсальной стороне ганглия, а не на вентральной, как это имеет место у позвоночных животных.

Процесс ганглионизации у беспозвоночных может привести к формированию нервной системы разбросанно-узлового типа, которая встречается у моллюсков. В пределах этого многочисленного типа имеются филогенетически примитивные формы с нервной системой, сопоставимой с ортогоном плоских червей (боконервные моллюски), и продвинутые классы (головоногие моллюски), у которых слившиеся ганглии формируют дифференцированный на отделы мозг.

Прогрессивное развитие мозга у головоногих моллюсков и насекомых создает предпосылку для возникновения своеобразной иерархии командных систем управления поведением. Низший уровень интеграции в сегментарных ганглиях насекомых и в подглоточной массе мозга моллюсков служит основой для автономной деятельности и координации элементарных двигательных актов. В то же время мозг представляет собой следующий, более высокий уровень интеграции, где могут осуществляться межанализаторный синтез и оценка биологической значимости информации. На основе этих процессов формируются нисходящие команды, обеспечивающие вариантность запуска нейронов сегментарных центров. Очевидно, взаимодействие двух уровней интеграции лежит в основе пластичности поведения высших беспозвоночных, включающего врожденные и приобретенные реакции.

В целом, говоря об эволюции нервной системы беспозвоночных, было бы упрощением представлять ее как линейный процесс. Факты, полученные в нейроонтогенетических исследованиях беспозвоночных, позволяют допустить множественное (полигенетическое) происхождение нервной ткани беспозвоночных. Следовательно, эволюция нервной системы беспозвоночных могла идти широким фронтом от нескольких источников с изначальным многообразием.

На ранних этапах филогенетического развития сформировался второй ствол эволюционного древа, который дал начало иглокожим и хордовым. Основным критерием для выделения типа хордовых является наличие хорды, глоточных жаберных щелей и дорсального нервного тяжа - нервной трубки, представляющей собой производное наружного зародышевого листка - эктодермы. Трубчатый тип нервной системы позвоночных по основным принципам организации отличен от ганглионарного или узлового типа нервной системы высших беспозвоночных.

Нервная система позвоночных животных

Нервная система позвоночных закладывается в виде сплошной нервной трубки, которая в процессе онто- и филогенеза дифференцируется на различные отделы и является также источником периферических симпатических и парасимпатических нервных узлов. У наиболее древних хордовых (бесчерепных) головной мозг отсутствует и нервная трубка представлена в малодифференцированном состоянии.

Согласно представлениям Л. А. Орбели, С. Херрика, А. И. Карамяна, этот критический этап развития центральной нервной системы обозначается как спинальный. Нервная трубка современного бесчерепного (ланцетника), как и спинной мозг более высоко организованных позвоночных, имеет метамерное строение и состоит из 62-64 сегментов, в центре которых проходит спинно-мозговой канал. От каждого сегмента отходят брюшные (двигательные) и спинные (чувствительные) корешки, которые не образуют смешанных нервов, а идут в виде отдельных стволов. В головных и хвостовых отделах нервной трубки локализованы гигантские клетки Родэ, толстые аксоны которых образуют проводниковый аппарат. С клетками Родэ связаны светочувствительные глазки Гесса, возбуждение которых вызывает отрицательный фототаксис.

В головной части нервной трубки ланцетника находятся крупные ганглиозные клетки Овсянникова, имеющие синаптические контакты с биполярными чувствительными клетками обонятельной ямки. В последнее время в головной части нервной трубки идентифицированы нейросекреторные клетки, напоминающие гипофизарную систему высших позвоночных. Однако анализ восприятия и простых форм обучения ланцетника показывает, что на данном этапе развития ЦНС функционирует по принципу эквипотенциальности, и утверждение о специфике головного отдела нервной трубки не имеет достаточных оснований.

В ходе дальнейшей эволюции наблюдается перемещение некоторых функций и систем интеграции из спинного мозга в головной - процесс энцефализации, который был рассмотрен на примере беспозвоночных животных. В период филогенетического развития от уровня бесчерепных до уровня круглоротых формируется головной мозг как надстройка над системами дистантной рецепции.

Исследование ЦНС современных круглоротых показывает, что их головной мозг в зачаточном состоянии содержит все основные структурные элементы. Развитие вестибулолатеральной системы, связанной с полукружными каналами и рецепторами боковой линии, возникновение ядер блуждающего нерва и дыхательного центра создают основу для формирования заднего мозга. Задний мозг миноги включает продолговатый мозг и мозжечок в виде небольших выпячиваний нервной трубки.

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

ФОРМИРОВАНИЕ МОЗГА ОТ МОМЕНТА ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ДО РОЖДЕНИЯ

После слияния яйцеклетки со сперматозоидом (оплодотворения) новая клетка начинает делиться. Через некоторое время из этих новых клеток образуется пузырек. Одна стенка пузырька впячивается внутрь, и в результате образуется зародыш, состоящий из трех слоев клеток: самый внешний слой – эктодерма, внутренний – эндодерма и между ними – мезодерма. Нервная система развивается из наружного зародышевого листка – эктодермы. У человека в конце 2-й недели после оплодотворения обособляется участок первичного эпителия и образуется нервная пластинка. Ее клетки начинают делиться и дифференцироваться, вследствие чего они резко отличаются от соседних клеток покровного эпителия (рис. 1.1). В результате деления клеток края нервной пластинки приподнимаются и появляются нервные валики.

В конце 3-й недели беременности края валиков смыкаются, образуя нервную трубку, которая постепенно погружается в мезодерму зародыша. На концах трубки сохраняются два нейропора (отверстия) – передний и задний. К концу 4-й недели нейропоры зарастают. Головной конец нервной трубки расширяется, и из него начинает развиваться головной мозг, а из оставшейся части – спинной мозг. На этой стадии головной мозг представлен тремя пузырями. Уже на 3–4-й неделе выделяются две области нервной трубки: дорсальная (крыловидная пластинка) и вентральная (базальная пластинка). Из крыловидной пластинки развиваются чувствительные и ассоциативные элементы нервной системы, из базальной – моторные. Структуры переднего мозга у человека целиком развиваются из крыловидной пластинки.

В течение первых 2 мес. беременности образуется основной (среднемозговой) изгиб головного мозга: передний мозг и промежуточный мозг загибаются вперед и вниз под прямым углом к продольной оси нервной трубки. Позже формируются еще два изгиба: шейный и мостовой. В этот же период первый и третий мозговые пузыри разделяются дополнительными бороздами на вторичные пузыри, при этом появляется 5 мозговых пузырей. Из первого пузыря образуются большие полушария головного мозга, из второго – промежуточный мозг, который в процессе развития дифференцируется на таламус и гипоталамус. Из оставшихся пузырей формируются мозговой ствол и мозжечок. В течение 5–10-й недели развития начинается рост и дифференцировка конечного мозга: образуются кора и подкорковые структуры. На этой стадии развития появляются мозговые оболочки, формируются ганглии нервной периферической вегетативной системы, вещество коры надпочечников. Спинной мозг приобретает окончательное строение.

В следующие 10–20 нед. беременности завершается формирование всех отделов головного мозга, идет процесс дифференцировки мозговых структур, который заканчивается только с наступлением половозрелости (рис. 1.2). Полушария становятся самой большой частью головного мозга. Выделяются основные доли (лобная, теменная, височная и затылочная), образуются извилины и борозды больших полушарий. В спинном мозге в шейном и поясничном отделах формируются утолщения, связанные с иннервацией соответствующих поясов конечностей. Окончательный вид приобретает мозжечок. В последние месяцы беременности начинается миелинизация (покрытие нервных волокон специальными чехлами) нервных волокон, которая заканчивается уже после рождения.

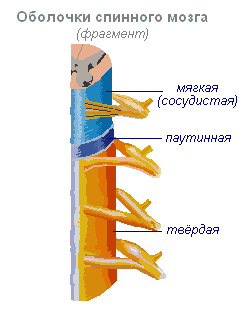

Головной и спинной мозг покрыты тремя оболочками: твердой, паутинной и мягкой. Головной мозг заключен в черепную коробку, а спинной мозг – в позвоночный канал. Соответствующие нервы (спинномозговые и черепные) покидают ЦНС через специальные отверстия в костях.

В процессе эмбрионального развития головного мозга полости мозговых пузырей видоизменяются и превращаются в систему мозговых желудочков, которые сохраняют связь с полостью спинномозгового канала. Центральные полости больших полушарий головного мозга образуют боковые желудочки довольно сложной формы. Их парные части имеют в своем составе передние рога, которые находятся в лобных долях, задние рога, находящиеся в затылочных долях, и нижние рога, расположенные в височных долях. Боковые желудочки соединяются с полостью промежуточного мозга, которая является III желудочком. Через специальный проток (сильвиев водопровод) III желудочек соединяется с IV желудочком; IV желудочек образует полость заднего мозга и переходит в спинномозговой канал. На боковых стенках IV желудочка находятся отверстия Люшки, а на верхней стенке – отверстие Мажанди. Благодаря этим отверстиям полость желудочков сообщается с подпаутинным пространством. Жидкость, заполняющая желудочки головного мозга, называется эндолимфой и образуется из крови. Процесс образования эндолимфы протекает в специальных сплетениях кровеносных сосудов, (они называются хороидальными сплетениями). Такие сплетения находятся в полостях III и IV мозговых желудочков.

Сосуды головного мозга. Головной мозг человека очень интенсивно снабжается кровью. Это связано, прежде всего, с тем, что нервная ткань одна из наиболее работоспособных в нашем организме. Даже ночью, когда мы отдыхаем от дневной работы, наш мозг продолжает интенсивно работать (подробнее см. раздел «Активирующие системы мозга»). Кровоснабжение головного мозга происходит по следующей схеме. Головной мозг снабжается кровью по двум парам основных кровеносных сосудов: общим сонным артериям, которые проходят в области шеи и их пульсация легко прощупывается, и паре позвоночных артерий, заключенных в латеральных частях позвоночного столба (см. приложение 2). После того как позвоночные артерии покидают шейный последний позвонок, они сливаются в одну базальную артерию, которая проходит в специальной ложбине на основании моста. На основании мозга в результате слияния перечисленных артерий образуется кольцевой кровеносный сосуд. От него кровеносные сосуды (артерии) веерообразно охватывают весь мозг, включая большие полушария.

Венозная кровь собирается в специальные лакуны и покидает пределы головного мозга по яремным венам. Кровеносные сосуды головного мозга вмонтированы в мягкую мозговую оболочку. Сосуды многократно ветвятся и в виде тонких капилляров проникают в мозговую ткань.

Головной мозг человека надежно защищен от проникновения инфекций так называемым гематоэнцефалическим барьером. Этот барьер формируется уже в первую треть срока беременности и включает в себя три мозговые оболочки (самая внешняя – твердая, затем паутинная и мягкая, которая прилежит к поверхности мозга, в ней находятся кровеносные сосуды) и стенки кровеносных капилляров мозга. Другой составляющей частью этого барьера являются глобальные оболочки вокруг кровеносных сосудов, образованные отростками клеток глии. Отдельные мембраны клеток глии тесно прилегают друг к другу, создавая щелевые контакты между собой.

В головном мозге есть участки, где гематоэнцефалический барьер отсутствует. Это район гипоталамуса, полость III желудочка (субфорникальный орган) и полость IV желудочка (area postrema). Здесь стенки кровеносных сосудов имеют специальные места (так называемый фенестрированный, т.е. продырявленный, эпителий сосудов), в которых из нейронов головного мозга в кровеносное русло выбрасываются гормоны и их предшественники. Подробнее эти процессы будут рассмотрены в гл. 5.

Таким образом, с момента зачатия (слияние яйцеклетки со сперматозоидом) начинается развитие ребенка. За это время, которое занимает почти два десятка лет, развитие человека проходит несколько этапов (табл. 1.1).

Вопросы

1. Этапы развития центральной нервной системы человека.

2. Периоды развития нервной системы ребенка.

3. Что составляет гематоэнцефалический барьер?

4. Из какой части нервной трубки развиваются сенсорные и моторные элементы центральной нервной системы?

5. Схема кровоснабжения головного мозга.

Литература

Коновалов А. Н., Блинков С. М., Пуцило М. В. Атлас нейрохирургической анатомии. М., 1990.

Моренков Э. Д. Морфология мозга человека. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978.

Оленев С. Н. Развивающийся мозг. Л., 1979.

Савельев С. Д. Стереоскопический атлас мозга человека. М.: Area XVII, 1996.

Шаде Дж., Форд П. Основы неврологии. М., 1976.

Нервная система имеет эктодермальное происхождение, т. е. развивается из внешнего зачаточного листка толщиной в одноклеточный слой вследствие образования и деления медуллярной трубки. В эволюции нервной системы схематично можно выделить такие этапы.

1. Сетевидная, диффузная, или асинаптическая, нервная система. Возникает она у пресноводной гидры, имеет форму сетки, которая образуется соединением отростчатых клеток и равномерно распределяется по всему телу, сгущаясь вокруг ротовых придатков. Клетки, которые входят в состав этой сетки, существенно отличаются от нервных клеток высших животных: они маленькие по размеру, не имеют характерного для нервной клетки ядра и хроматофильной субстанции. Эта нервная система проводит возбуждения диффузно, по всем направлениям, обеспечивая глобальные рефлекторные реакции. На дальнейших этапах развития многоклеточных животных она теряет значение единой формы нервной системы, но в организме человека сохраняется в виде мейснеровского и ауэрбаховского сплетений пищеварительного тракта.

2. Ганглиозная нервная система (в червеобразных) синаптическая, проводит возбуждение в одном направлении и обеспечивает дифференцированные приспособительные реакции. Этому отвечает высшая степень эволюции нервной системы: развиваются специальные органы движения и рецепторные органы, в сетке возникают группы нервных клеток, в телах которых содержится хроматофильная субстанция. Она имеет свойство распадаться во время возбуждения клеток и восстанавливаться в состоянии покоя. Клетки с хроматофильной субстанцией располагаются группами или узлами ганглиями, поэтому получили название ганглиозных. Итак, на втором этапе развития нервная система из сетевидной превратилась в ганглиозно-сетевидную. У человека этот тип строения нервной системы сохранился в виде паравертебральных стволов и периферических узлов (ганглиев), которые имеют вегетативные функции.

3. Трубчатая нервная система (в позвоночных) отличается от нервной системы червеобразных тем, что в позвоночных возникли скелетные моторные аппараты с поперечно-полосатыми мышцами. Это обусловило развитие центральной нервной системы, отдельные части и структуры которой формируются в процессе эволюции постепенно и в определенной последовательности. Сначала из каудальной, недифференцированной части медуллярной трубки образуется сегментарный аппарат спинного мозга, а из передней части мозговой трубки вследствие кефализации (от греч. kephale - голова) формируются основные отделы головного мозга. В онтогенезе человека они последовательно развиваются по известной схеме: сначала формируются три первичных мозговых пузыря: передний (prosencephalon), средний (mesencephalon) и ромбовидный, или задний (rhombencephalon). В дальнейшем из переднего мозгового пузыря образуются конечный (telencephalon) и промежуточный (diencephalon) пузыри. Ромбовидный мозговой пузырь также фрагментируется на два: задний (metencephalon) и продолговатый (myelencephalon). Таким образом, стадия трех пузырей сменяется стадией образования пяти пузырей, из которых формируются разные отделы центральной нервной системы: из telencephalon большие полушария мозга, diencephalon промежуточный мозг, mesencephalon - средний мозг, metencephalon - мост мозга и мозжечок, myelencephalon - продолговатый мозг.

Эволюция нервной системы позвоночных обусловила развитие новой системы, способной образовывать временные соединения функционирующих элементов, которые обеспечиваются расчленением центральных нервных аппаратов на отдельные функциональные единицы нейроны. Следовательно, с возникновением скелетной моторики в позвоночных развилась нейронная цереброспинальная нервная система, которой подчинены более древние образования, что сохранились. Дальнейшее развитие центральной нервной системы обусловило возникновение особых функциональных взаимосвязей между головным и спинным мозгом, которые построены по принципу субординации, или соподчинения. Суть принципа субординации состоит в том, что эволюционно новые нервные образования не только регулируют функции более древних, низших нервных структур, а и соподчиняют их себе путем торможения или возбуждения. Причем субординация существует не только между новыми и древними функциями, между головным и спинным мозгом, но и наблюдается между корой и подкоркой, между подкоркой и стволовой частью мозга и в определенной степени даже между шейным и поясничным утолщениями спинного мозга. С появлением новых функций нервной системы древние не исчезают. При выпадении новых функций появляются древние формы реакции, обусловленные функционированием более древних структур. Примером может служить появление субкортикальных или стопных патологических рефлексов при поражении коры большого мозга.

Таким образом, в процессе эволюции нервной системы можно выделить несколько основных этапов, которые являются основными в ее морфологическом и функциональном развитии. Из морфологических этапов следует назвать централизацию нервной системы, кефализацию, кортикализацию в хордовых, появление симметричных полушарий - у высших позвоночных. В функциональном отношении эти процессы связаны с принципом субординации и возрастающей специализацией центров и корковых структур. Функциональной эволюции соответствует эволюция морфологическая. При этом филогенетически более молодые структуры мозга являются более ранимыми и в меньшей степени обладают способностью к восстановлению.

Нервная система имеет нейронный тип строения, т. е. состоит из нервных клеток - нейронов, которые развиваются из нейробластов.

Нейрон является основной морфологической, генетической и функциональной единицей нервной системы. Он имеет тело (перикарион) и большое количество отростков, среди которых различают аксон и дендриты. Аксон, или нейрит, - это длинный отросток, который проводит нервный импульс в направлении от тела клетки и заканчивается терминальным разветвлением. Он всегда в клетке лишь один. Дендриты - это большое количество коротких древообразных разветвленных отростков. Они передают нервные импульсы по направлению к телу клетки. Тело нейрона состоит из цитоплазмы и ядра с одним или несколькими ядрышками. Специальными компонентами нервных клеток являются хроматофильная субстанция и нейрофибриллы. Хроматофильная субстанция имеет вид разных по размерам комочков и зерен, содержится в теле и дендритах нейронов и никогда не выявляется в аксонах и начальных сегментах последних. Она является показателем функционального состояния нейрона: исчезает в случае истощения нервной клетки и восстанавливается в период покоя. Нейрофибриллы имеют вид тонких нитей, которые размещаются в теле клетки и ее отростках. Цитоплазма нервной клетки содержит также пластинчатый комплекс (сетчатый аппарат Гольджи), митохондрии и другие органоиды. Сосредоточение тел нервных клеток формируют нервные центры, или так называемое серое вещество.

Нервные волокна - это отростки нейронов. В границах центральной нервной системы они образуют проводящие пути - белое вещество мозга. Нервные волокна состоят из осевого цилиндра, который является отростком нейрона, и оболочки, образованной клетками олигодендроглии (нейролемоцитами, шванновскими клетками). В зависимости от строения оболочки, нервные волокна делятся на миелиновые и безмиелиновые. Миелиновые нервные волокна входят в состав головного и спинного мозга, а также периферических нервов. Они состоят из осевого цилиндра, миелиновой оболочки, нейролемы (шванновской оболочки) и базальной мембраны. Мембрана аксона служит для проведения электрического импульса и в участке аксональных окончании выделяет медиатор, а мембрана дендритов - реагирует на медиатор. Кроме того, она обеспечивает распознавание других клеток в процессе эмбрионального развития. Поэтому каждая клетка отыскивает определенное ей место в сети нейронов. Миелиновые оболочки нервных волокон не сплошные, а прерываются промежутками сужений - узлами (узловые перехваты Ранвье). Ионы могут проникать в аксон только в области перехватов Ранвье и в участке начального сегмента. Безмиелиновые нервные волокна типичны для автономной (вегетативной) нервной системы. Они имеют простое строение: состоят из осевого цилиндра, нейролеммы и базальной мембраны. Скорость передачи нервного импульса миелиновыми нервными волокнами значительно выше (до 40-60 м/с), чем немиелиновыми (1-2 м/с).

Основными функциями нейрона являются восприятие и переработка информации, проведение ее к другим клеткам. Нейроны выполняют также трофическую функцию, влияя на обмен веществ в аксонах и дендритах. Различают следующие виды нейронов: афферентные, или чувствительные, которые воспринимают раздражение и трансформируют его в нервный импульс; ассоциативные, промежуточные, или интернейроны, которые передают нервный импульс между нейронами; эфферентные, или моторные, которые обеспечивают передачу нервного импульса на рабочую структуру. Эта классификация нейронов основывается на положении нервной клетки в составе рефлекторной дуги. Нервное возбуждение по ней передается лишь в одном направлении. Это правило получило название физиологической, или динамической, поляризации нейронов. Что касается изолированного нейрона, то он способен проводить импульс в любом направлении. Нейроны коры большого мозга по морфологическим признакам делятся на пирамидные и непирамидные.

Нервные клетки контактируют между собой через синапсы специализированные структуры, где нервный импульс переходит из нейрона на нейрон. Большей частью синапсы образуются между аксонами одной клетки и дендритами другой. Различают также другие типы синаптических контактов: аксосоматические, аксоаксональные, дендродентритные. Итак, любая часть нейрона может образовывать синапс с разными частями другого нейрона. Типичный нейрон может иметь от 1000 до 10 000 синапсов и получать информацию от 1000 других нейронов. В составе синапса различают две части -пресинаптическую и постсинаптическую, между которыми находится синаптическая щель. Пресинаптическая часть образована терминальной веточкой аксона той нервной клетки, которая передает импульс. Большей частью она имеет вид небольшой пуговицы и покрыта пресинаптической мембраной. В пресинаптических окончаниях находятся везикулы, или пузырьки, которые содержат так называемые медиаторы. Медиаторами, или нейротрансмит-терами, являются разные биологически активные вещества. В частности, медиатором холинергических синапсов является ацетилхолин, адренергических - норадреналин и адреналин. Постсинаптическая мембрана содержит особый белок рецептор медиатора. На высвобождение нейромедиатора влияют механизмы нейромодуляции. Эту функцию выполняют нейропептиды и нейрогормоны. Синапс обеспечивает односторонность проведения нервного импульса. По функциональным особенностям различают два вида синапсов - возбуждающие, которые способствуют генерации импульсов (деполяризация), и тормозные, которые могут тормозить действие сигналов (гиперполяризация). Нервным клеткам присущ низкий уровень возбуждения.

Испанский нейрогистолог Рамон-и-Кахаль (1852-1934) и итальянский гистолог Камилло Гольджи (1844-1926) за разработку учения о нейроне как о морфологической единице нервной системы были удостоены Нобелевской премии в области медицины и физиологии (1906 г.). Суть разработанной ими нейронной доктрины заключается в следующем.

1. Нейрон является анатомической единицей нервной системы; он состоит из тела нервной клетки (перикарион), ядра нейрона и аксона / дендритов. Тело нейрона и его отростки покрыты цитоплазматической частично проницаемой мембраной, которая выполняет барьерную функцию.

2. Каждый нейрон является генетической единицей, развивается из независимой эмбриональной клетки-нейробласта; генетический код нейрона точно определяет его структуру, метаболизм, связи, которые генетически запрограммированы.

3. Нейрон является функциональной единицей, способной воспринимать стимул, генерировать его и передавать нервный импульс. Нейрон функционирует как единица лишь в коммуникационном звене; в изолированном состоянии нейрон не функционирует. Нервный импульс передается на другую клетку через терминальную структуру - синапс, с помощью нейротранс-миттера, который может тормозить (гиперполяризация) или возбуждать (деполяризация) последующие нейроны на линии. Нейрон генерирует или не генерирует нервный импульс в соответствии с законом «все или ничего».

4. Каждый нейрон проводит нервный импульс лишь в одном направлении: от дендрита к телу нейрона, аксону, синаптическому соединению (динамическая поляризация нейронов).

5. Нейрон является патологической единицей, т. е. реагирует на повреждение как единица; при сильных повреждениях нейрон гибнет как клеточная единица. Процесс дегенерации аксона или миелиновой оболочки дистальнее места повреждения называется валлеровской дегенерацией (перерождением).

6. Каждый нейрон является регенеративной единицей: у человека регенерируют нейроны периферической нервной системы; проводящие пути в пределах центральной нервной системы эффективно не регенерируют.

Таким образом, в соответствии с нейронной доктриной нейрон является анатомической, генетической, функциональной, поляризованной, патологической и регенеративной единицей нервной системы.

Кроме нейронов, которые образовывают паренхиму нервной ткани, важным классом клеток центральной нервной системы являются глиальные клетки (астроциты, олигодендроциты и микроглиоциты), количество которых в 10-15 раз превышает количество нейронов и которые формируют нейроглию. Ее функции: опорная, разграничительная, трофическая, секреторная, защитная. Глиальные клетки принимают участие в высшей нервной (психической) деятельности. При их участии осуществляется синтез медиаторов центральной нервной системы. Нейроглия играет важную роль также в синаптической передаче. Она обеспечивает структурную и метаболическую защиту для сетки нейронов. Итак, между нейронами и глиальными клетками существуют разнообразные морфофункциональные связи.

Классификация и строение нервной системы

Значение нервной системы.

ЗНАЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Основное значение нервной системы состоит в обеспечении наилучшего приспособления организма к воздействию внешней среды и осуществлении его реакций как единого целого. Раздражение, полученное рецептором, вызывает нервный импульс, который передается в центральную нервную систему (ЦНС), где осуществляется анализ и синтез информации , вследствие чего возникает ответная реакция.

Нервная система обеспечивает взаимосвязь между отдельными органами и системами органов (1). Она регулирует физиологические процессы, протекающие во всех клетках, тканях и органах организма человека и животного (2). Для одних органов нервная система обладает пусковым действием (3). В этом случае функция полностью зависит от воздействий нервной системы (например, мышца сокращается вследствие того, что получает импульсы из центральной нервной системы). Для других - лишь изменяет существующий уровень их функционирования (4). (Например, импульс, приходящий к сердцу, изменяет его работу, замедляет или ускоряет, усиливает или ослабляет).

Влияния нервной системы осуществляются очень быстро (нервный импульс распространяется со скоростью 27-100 м/с и более). Адрес воздействия очень точен (направлены к определенным органам) и строго дозирован. Многие процессы обусловлены наличием обратной связи ЦНС с регулируемыми ею органами, которые, посылая афферентные импульсы к центральной нервной системе, сообщают ей о характере полученного воздействия.

Чем сложнее организована и более высокоразвита нервная система, тем сложнее и многообразнее реакции организма, тем совершеннее его приспособление к воздействиям внешней среды.

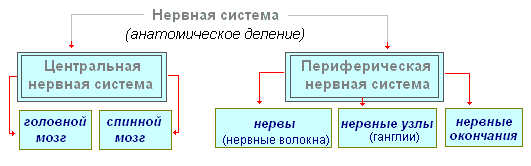

Нервную систему традиционно по строению делят на два основных отдела: ЦНС и периферическую нервную систему.

К центральной нервной системе относят головной и спинной мозг, к периферической - нервы, отходящие от головного и спинного мозга и нервные узлы - ганглии (скопление нервных клеток, расположенных в разных участках тела).

По функциональным свойствам нервную систему делят на соматическую, или цереброспинальную, и вегетативную.

К соматической нервной системе относят ту часть нервной системы, которая иннервирует опорно-двигательный аппарат и обеспечивает чувствительность нашего тела.

К вегетативной нервной системе относят все другие отделы, которые регулируют деятельность внутренних органов (сердце, легкие, органы выделения и др.), гладких мышц сосудов и кожи, различных желез и обмен веществ (обладает трофическим влиянием на все органы, в том числе и на скелетную мускулатуру).

Нервная система начинает формироваться на третьей неделе эмбрионального развития из дорсальной части наружного зародышевого листка (эктодермы). Сначала образуется нервная пластинка, которая постепенно превращается в желобок с поднятыми краями. Края желобка приближаются друг к другу и образуют замкнутую нервную трубку. Из нижнего (хвостового) отдела нервной трубки образуется спинной мозг , из остальной части (передней) - все отделы головного мозга: продолговатый мозг, мост и мозжечок, средний мозг, промежуточный и большие полушария.

В головном мозге различают по происхождению, структурным особенностям и функциональному значению три отдела: ствол, подкорковый отдел и кору больших полушарий . Мозговой ствол - это образование, расположенное между спинным мозгом и большими полушариями. К нему относят продолговатый, средний и промежуточный мозг. К подкорковому отделу относят базальные ганглии. Кора больших полушарий является высшим отделом головного мозга.

В процессе развития из переднего отдела нервной трубки образуются три расширения - первичные мозговые пузыри (передний, средний и задний, или ромбовидный). Эту стадию развития головного мозга называют стадией трехпузырного развития (форзац I, А).

У 3-недельного эмбриона намечается, а у 5-недельного хорошо выражено разделение поперечной бороздой переднего и ромбовидного пузырей еще на две части, вследствие чего образуется пять мозговых пузырей - стадия пятипузырного развития (форзац I, Б).

Эти пять мозговых пузырей дают начало всем отделам головного мозга. Мозговые пузыри растут неравномерно. Наиболее интенсивно развивается передний пузырь, который уже на ранней стадии развития разделяется продольной бороздой на правый и левый. На третьем месяце эмбрионального развития сформировано мозолистое тело, которое соединяет правое и левое полушария, а задние отделы переднего пузыря полностью покрывают промежуточный мозг. На пятом месяце внутриутробного развития плода полушария распространяются до среднего мозга, а на шестом - полностью покрывают его (цвет. табл. II). К, этому времени все отделы головного мозга хорошо выражены.

4. Нервная ткань и её основные структуры

В состав нервной ткани входят высокоспециализированные нервные клетки, названные нейронами, и клетки нейроглии. Последние тесно связаны с нервными клетками и выполняют опорную, секреторную и защитную функции.

В эволюции нервная система претерпела несколько этапов развития, которые стали поворотными пунктами в качественной организации её деятельности. Эти этапы отличаются по количеству и видам нейрональных образований, синапсов, признакам их функциональной специализации, по образованию группировок нейронов, связанных между собой общностью функций. Выделяют три основных этапа структурной организации нервной системы: диффузный, узловой, трубчатый.

Диффузная нервная система наиболее древняя, имеется у кишечнополостных (гидра) животных. Такая нервная система характеризуется множественностью связей соседних элементов, что позволяет возбуждению свободно распространяться по нервной сети во все стороны.

Этот тип нервной системы обеспечивает широкую взаимозаменяемость и тем самым большую надёжность функционирования, однако эти реакции имеют неточный, расплывчатый характер.

Узловой тип нервной системы типичен для червей, моллюсков, ракообразных.

Он характерен тем, что связи нервных клеток организованы определённым образом, возбуждение проходит по жёстко определённым путям. Такая организация нервной системы оказывается более ранимой. Повреждение одного узла вызывает нарушение функций всего организма в целом, но она по своим качествам быстрее и точнее.

Трубчатая нервная система характерна для хордовых, она включает в себя черты диффузного и узлового типов. Нервная система высших животных взяла всё лучшее: высокую надёжность диффузного типа, точность, локальность быстроту организации реакций узлового типа.

Ведущая роль нервной системы

На первом этапе развития мира живых существ взаимодействие между простейшими организмами осуществлялось через водную среду первобытного океана, в которую поступали химические вещества, выделяемые ими. Первой древнейшей формой взаимодействия между клетками многоклеточных организм является химическое взаимодействие посредством продуктов обмена веществ, поступающих в жидкости организма. Такими продуктами обмена веществ, или метаболитами, являются продукты распада белков, углекислота и др. это — гуморальная передача влияний, гуморальный механизм корреляции, или связи между органами.

Гуморальная связь характеризуется следующими особенностями:

- отсутствием точного адреса, по которому направляется химическое вещество, поступающее в кровь или другие жидкости тела;

- химическое вещество распространяется медленно;

- химическое вещество действует в ничтожных количествах и обычно быстро разрушается или выводится из организма.

Гуморальные связи являются общими и для мира животных, и для мира растений. На определённой ступени развития мира животных в связи с появлением нервной системы образуется новая, нервная форма связей и регуляций, которая качественно отличает мир животных от мира растений. Чем выше по своему развитию организм животного, тем большую роль играет взаимодействие органов через нервную систему, которое обозначается как рефлекторное. У высших живых организмов нервная система регулирует гуморальные связи. В отличие от гуморальной связи нервная связь имеет точную направленность к определённому органу и даже группе клеток; связь осуществляется в сотни раз с большей скоростью, чем скорость распространения химических веществ. Переход от гуморальной связи к нервной сопровождался не уничтожением гуморальной связи между клетками тела, а подчинением нервным связям и возникновению нервно-гуморальным связям.

На следующем этапе развития живых существ появляются специальные органы — железы, в которых вырабатываются гормоны, образующиеся из поступающих в организм пищевых веществ. Основная функция нервной системы заключается как в регуляции деятельности отдельных органов между собой, так и во взаимодействии организма как единого целого с окружающей его внешней средой. Любое воздействие внешней среды на организм оказывается, прежде всего, на рецепторы (органы чувств) и осуществляется через посредство изменений, вызываемых внешней средой и нервной системой. По мере развития нервной системы высший её отдел — большие полушария головного мозга — становится «распорядителем и распределителем всей деятельности организма».

Строение нервной системы

Нервная система образована нервной тканью, которая состоит из огромного количества нейронов — нервная клетка с отростками.

Нервная система условно подразделяется на центральную и периферическую.

Центральная нервная система включает головной и спинной мозг, а периферическая нервная система - нервы, отходящие от них.

Головной и спинной мозг представляют собой совокупность нейронов. На поперечном разрезе мозга различают белое и серое вещество. Серое вещество состоит из нервных клеток, а белое - из нервных волокон, являющихся отростками нервных клеток. В различных отделах центральной нервной системы расположение белого и серого вещества неодинаково. В спинном мозге серое вещество находится внутри, а белое — снаружи, в головном же (большие полушария, мозжечок), наоборот — серое вещество — снаружи, белое — внутри. В различных отделах головного мозга имеются отдельные скопления нервных клеток (серого вещества), расположенные внутри белого вещества, - ядра . Скопления нервных клеток находятся и за пределами центральной нервной системы. Они называются узлами и относятся к периферической нервной системе.

Рефлекторная деятельность нервной системы

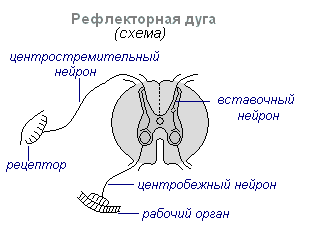

Основной формой деятельности нервной системы является рефлекс. Рефлекс - реакция организма на изменение внутренней или внешней среды, осуществляемая при участии центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.

При всяком раздражении возбуждение с рецепторов передаётся по центростремительным нервным волокнам в центральную нервную систему, откуда через вставочный нейрон по центробежным волокнам оно идёт на периферию к тому или иному органу, деятельность которого изменяется. Весь этот путь через центральную нервную систему к рабочему органу, называется рефлекторной дугой образован обычно тремя нейронами: чувствительным, вставочным и двигательным. Рефлекс — сложный акт, в осуществлении которого принимает участие значительно большее количество нейронов. Возбуждение, попадая в центральную нервную систему, распространяется на многие отделы спинного мозга и доходит до головного. В результате взаимодействия многих нейронов осуществляется ответная реакция организма на раздражение.

Спинной мозг

Спинной мозг - тяж длиной около 45 см, диаметром 1 см, находится в канале позвоночника, покрыт тремя мозговыми оболочками: твёрдой, паутинной и мягкой (сосудистой).

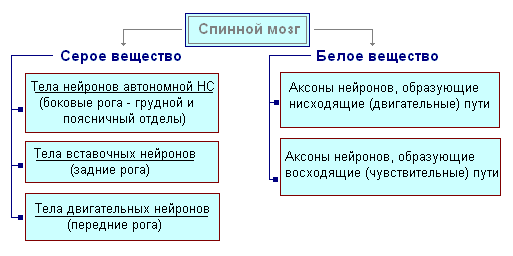

Спинной мозг находится в позвоночном канале и представляет собой тяж, который вверху переходит в продолговатый мозг, а внизу заканчивается на уровне второго поясничного позвонка. Спинной мозг состоит из серого вещества, содержащего нервные клетки, и белого, состоящего из нервных волокон. Серое вещество расположено внутри спинного мозга и окружено со всех сторон белым веществом.

На поперечном разрезе серое вещество напоминает букву Н. В нём различают передние и задние рога, а также соединяющую перекладину, в центре которой находится узкий канал спинного мозга, содержащий спинномозговую жидкость. В грудном отделе выделяют боковые рога. В них заложены тела нейронов, иннервирующих внутренние органы. Белое вещество спинного мозга образовано нервными отростками. Короткие отростки соединяют участки спинного мозга, а длинные составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с головным мозгом.

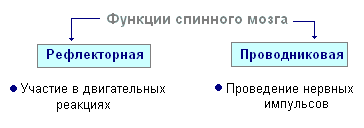

Спинной мозг имеет два утолщения - шейное и поясничное, от которых отходят нервы к верхним и нижним конечностям. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается от спинного мозга двумя корешками — передним и задним. Задние корешки — чувствительные состоят из отростков центростремительных нейронов. Их тела расположены в спинномозговых узлах. Передние корешки — двигательные — являются отростками центробежных нейронов расположенных в сером веществе спинного мозга. В результате слияния переднего и заднего корешка образуется смешанный спинномозговой нерв. В спинном мозге сосредоточены центры, регулирующие наиболее простые рефлекторные акты. Основные функции спинного мозга - рефлекторная деятельность и проведение возбуждения.

В спинном мозге человека заложены рефлекторные центры мышц верхних и нижних конечностей, потоотделения и мочеиспускания. Функции проведения возбуждения заключается в том, что через спинной мозг проходят импульсы от головного мозга ко всем областям тела и обратно. По восходящим проводящим путям в головной мозг передаются центростемительные импульсы от органов (кожа, мышцы). По нисходящим путям центробежные импульсы передаются от головного мозга в спинной, затем на периферию, к органам. При повреждении проводящих путей наблюдается потеря чувствительности в различных участках тела, нарушение произвольных сокращений мышц и способности к движению.

Эволюция головного мозга позвоночных

Образование центральной нервной системы в виде нервной трубки впервые появляется у хордовых. У низших хордовых нервная трубка сохраняется в течение всей жизни, у высших - позвоночных - в стадии эмбриона на спинной стороне закладывается нервная пластинка, которая погружается под кожу и сворачивается в трубку. В эмбриональной стадии развития нервная трубка образует в передней части три вздутия — три мозговых пузыря, из которых развиваются отделы мозга: передний пузырь дает передний и промежуточный мозг, средний пузырь превращается в средний мозг, задний пузырь образует мозжечок и продолговатый мозг . Эти пять отделов мозга характерны для всех позвоночных животных.

Для низших позвоночных - рыб и земноводных - характерно преобладание среднего мозга над остальными отделами. У земноводных несколько увеличивается передний мозг и в крыше полушарий образуется тонкий слой нервных клеток - первичный мозговой свод, древняя кора. У рептилий значительно увеличивается передний мозг за счет скоплений нервных клеток. Большую часть крыши полушарий занимает древняя кора. Впервые у рептилий появляется зачаток новой коры. Полушария переднего мозга наползают на другие отделы, вследствие чего образуется изгиб в области промежуточного мозга. Начиная с древних рептилий, полушария головного мозга становятся самым большим отделом головного мозга.

В строении головного мозгаптиц и пресмыкающихся много общего. На крыше головного мозга - первичная кора, хорошо развит средний мозг. Однако у птиц по сравнению с рептилиями возрастают общая масса мозга и относительные размеры переднего мозга. Мозжечок крупный и имеет складчатое строение. У млекопитающих передний мозг достигает наибольшей величины и сложности. Большую часть мозгового вещества составляет новая кора, которая служит центром высшей нервной деятельности. Промежуточный и средний отделы мозга у млекопитающих невелики. Разрастающиеся полушария переднего мозга накрывают их и подминают под себя. У некоторых млекопитающих мозг гладкий, без борозд и извилин, но у большинства млекопитающих в коре мозга имеются борозды и извилины. Появление борозд и извилин происходит вследствие роста мозга при ограниченных размерах черепа. Дальнейший рост коры приводит к появлению складчатости в виде борозд и извилин.

Головной мозг

Если спинной мозг у всех позвоночных животных развит более или менее одинаково, то головной мозг существенно отличатся размерами и сложностью строения у разных животных. Особенно резкие изменения в ходе эволюции претерпевает передний мозг. У низших позвоночных передний мозг развит слабо. У рыб он представлен обонятельными долями и ядрами серого вещества в толще мозга. Интенсивное развитие переднего мозга связано с выходом животных на сушу. Он дифференцируется на промежуточный мозг и на два симметричных полушария, которые называются конечным мозгом . Серое вещество на поверхности переднего мозга (кора) впервые появляется у пресмыкающихся, развиваясь далее у птиц и особенно у млекопитающих. Действительно большими полушариями переднего мозга становятся только у птиц и млекопитающих. У последних они покрывают почти все другие отделы головного мозга.

Головной мозг расположен в полости черепа. В него входят ствол и конечный мозг (кора больших полушарий).

Ствол мозга состоит из продолговатого мозга, варолиева моста, среднего и промежуточного мозга.

Продолговатый мозг является непосредственным продолжением спинного мозга и расширяясь, переходит в задний мозг. Он в основном сохраняет форму и строение спинного мозга. В толще продолговатого мозга расположены скопления серого вещества — ядра черепно-мозговых нервов. В состав заднего моста входят мозжечок и варолиев мост . Мозжечок расположен над продолговатым мозгом и имеет сложное строение. На поверхности полушарий мозжечка серое вещество образует кору, а внутри мозжечка - его ядра. Как и спинной продолговатый мозг выполняет две функции: рефлекторную и проводниковую. Однако рефлексы продолговатого мозга более сложные. Это выражается в важном значении в регуляции сердечной деятельности, состоянии сосудов, дыхания, потоотделения. В продолговатом мозге расположены центры всех этих функций. Здесь же находятся центры жевания, сосания, глотания, отделения слюны и желудочного сока. Несмотря на малую величину (2,5–3 см), продолговатый мозг представляет собой жизненно важный отдел ЦНС. Повреждение его может стать причиной смерти вследствие прекращения дыхания и деятельности сердца. Проводниковая функция продолговатого мозга и варолиева моста заключается в передаче импульсов из спинного мозга в головной и обратно.

В среднем мозге расположены первичные (подкорковые) центры зрения и слуха, которые осуществляют рефлекторные ориентировочные реакции на световые и звуковые раздражения. Эти реакции выражаются в различных движениях туловища, головы и глаз в сторону раздражителей. Средний мозг состоит из ножек мозга и четверохолмия. Средний мозг регулирует и распределяет тонус (напряжение) скелетных мышц.

Промежуточный мозг состоит из двух отделов - таламус и гипоталамус , каждый из которых состоит из большого числа ядер зрительных бугров и подбугровой области. Через зрительные бугры центростремительные импульсы передаются к коре больших полушарий от всех рецепторов тела. Ни один центростремительный импульс, откуда бы он ни шёл, не может пройти к коре, минуя зрительные бугры. Таким образом, через промежуточный мозг осуществляется связь всех рецепторов с корой больших полушарий. В подбугровой области расположены центры, оказывающие влияние на обмен веществ, терморегуляцию и железы внутренней секреции.

Мозжечок находится позади продолговатого мозга. Он состоит из серого и белого вещества. Однако в отличие от спинного мозга и ствола серое вещество - кора - находится на поверхности мозжечка, а белое вещество расположено внутри, под корой. Мозжечок координирует движения, делает их чёткими и плавными, играет важную роль в сохранении равновесия тела в пространстве, а также оказывает влияние на тонус мышц. При поражении мозжечка у человека наблюдается падение тонуса мышц, расстройство движений и изменение походки, замедляется речь и т.д. Однако через некоторое время движения и мышечный тонус восстанавливаются благодаря тому, что неповреждённые участки центральной нервной системы берут на себя функции мозжечка.

Большие полушария - наиболее крупный и развитый отдел головного мозга. У человека они образуют основную массу головного мозга и по всей своей поверхности покрыты корой. Серое вещество покрывает полушария снаружи и образует кору головного мозга. Кора полушарий человека имеет толщину от 2 до 4 мм и слагается из 6–8 слоёв, образованных 14–16 млрд. клеток, различных по форме, величине и выполняемым функциям. Под корой находится белое вещество. Оно состоит из нервных волокон, связывающих кору с расположенными ниже отделами центральной нервной системы и отдельные доли полушарий между собой.

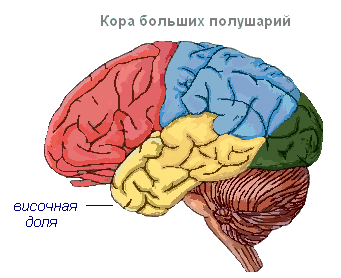

Кора головного мозга имеет извилины, разделённые бороздами, которые значительно увеличивают её поверхность. Три самые глубокие борозды делят полушария на доли. В каждом полушарии различают четыре доли: лобную, теменную, височную, затылочную . Возбуждение разных рецепторов поступают в соответствующие воспринимающие участки коры, называемые зонами , и отсюда передаются к определённому органу, побуждая его к действию. В коре выделяют следующие зоны. Слуховая зона расположена в височной доле, воспринимает импульсы от слуховых рецепторов.

Зрительная зона лежит в затылочной области. Сюда поступают импульсы от рецепторов глаза.

Обонятельная зона находится на внутренней поверхности височной доли и связана с рецепторами носовой полости.

Чувствительно-двигательная зона расположена в лобной и теменной долях. В этой зоне находятся главные центры движения ног, туловища, рук, шеи, языка и губ. Здесь же лежит и центр речи.

Полушария головного мозга - это высший отдел центральной нервной системы, контролирующий работу всех органов у млекопитающих. Значение больших полушарий у человека заключается ещё и в том, что они представляют собой материальную основу психической деятельности. И.П.Павлов показал, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Мышление связано с деятельностью всей коры головного мозга, а не только с функцией отдельных её областей.

| Отдел головного мозга | Функции | |

| Продолговатый мозг | Проводниковая | Связь спинного и вышележащих отделов головного мозга. |

| Рефлекторная | Регуляция деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем:

|

|

| Варолиев мост | Проводниковая | Соединяет полушария мозжечка между собой и с корой больших полушарий головного мозга. |

| Мозжечок | Координационная | Координация произвольных движений и сохранение положения тела в пространстве. Регуляция мышечного тонуса и равновесия |

| Средний мозг | Проводниковая | Ориентировочные рефлексы на зрительные, звуковые раздражители (повороты головы и туловища ). |

| Рефлекторная |

|

|

| Промежуточный мозг | таламус

гипоталамус

|

|

Кора больших полушарий

Поверхность коры больших полушарий у человека составляет около 1500 см 2 , что во много раз превышает внутреннюю поверхность черепа. Такая большая поверхность коры образовалась благодаря развитию большого количества борозд и извилин, в результате чего большая часть коры (около 70%) сосредоточена в бороздах. Самые большие борозды больших полушарий - центральная , которая проходит поперёк обоих полушарий, и височная , отделяющая височную долю от остальных. Кора больших полушарий, несмотря на малую толщину (1,5–3 мм) имеет очень сложное строение. В ней насчитывают шесть основных слоёв, которые отличаются строением, формой и размерами нейронов и связями. В коре находятся центры всех чувствительных (рецепторных) систем, представительства всех органов и частей тела. В связи с этим к коре подходят центростремительные нервные импульсы от всех внутренних органов или частей тела, и она может управлять их работой. Через кору больших полушарий происходит замыкание условных рефлексов, посредством которых организм постоянно, в течение всей жизни очень точно приспосабливается к изменчивым условиям существования, к окружающей среде.